«Сперва накорми-напои, в бане выпари, а потом уж и спрашивай», — советовал Яге каждый мимоезжий царевич. Волшебную формулу мы выучили наизусть с пелёнок. А знаем ли, что скрывается за этими словами на самом деле? И почему современные шефы сейчас с азартом ищут рецепты времён Яги? Разбирались вместе с экспертами: историками кулинарии, фольклорстом и поваром.

Признаюсь честно, в детстве эта фраза мне казалась странной: ну чем могла жуткая ведьма-людоедка потчевать Ивана-царевича — жареными Ивашками? Мухоморами? И с какой стати ей вообще кого-то кормить, когда должна бы отправить в котёл: «…нынче русский дух сам в уста бросается, съесть просится». Да, сказочная формула так и останется нелогичной, если не поинтересоваться её корнями.

— Тренд на русский фольклор: запах деревянного дома, сказки или поиск самого себя

— Русский фольклор в моде: как лапти, понёвы и кокошники вошли в гардеробы 2025 года

И немножко посмеяться:

Тест: из какой вы русской сказки

А мы вернёмся к Яге и еде.

Поймаю, зажарю и съем… А зачем?

В первобытные времена, откуда родом сказки, пропитание доставалось людям тяжелейшим трудом, с риском для жизни. А порой не доставалось вообще по воле природных сил — необъяснимых и потому пугающих, священных. Поэтому прозаические для нас продукты и блюда были для предков дарами богов, несли сакральный смысл, играли ритуальные функции, прежде всего в обрядах инициации .

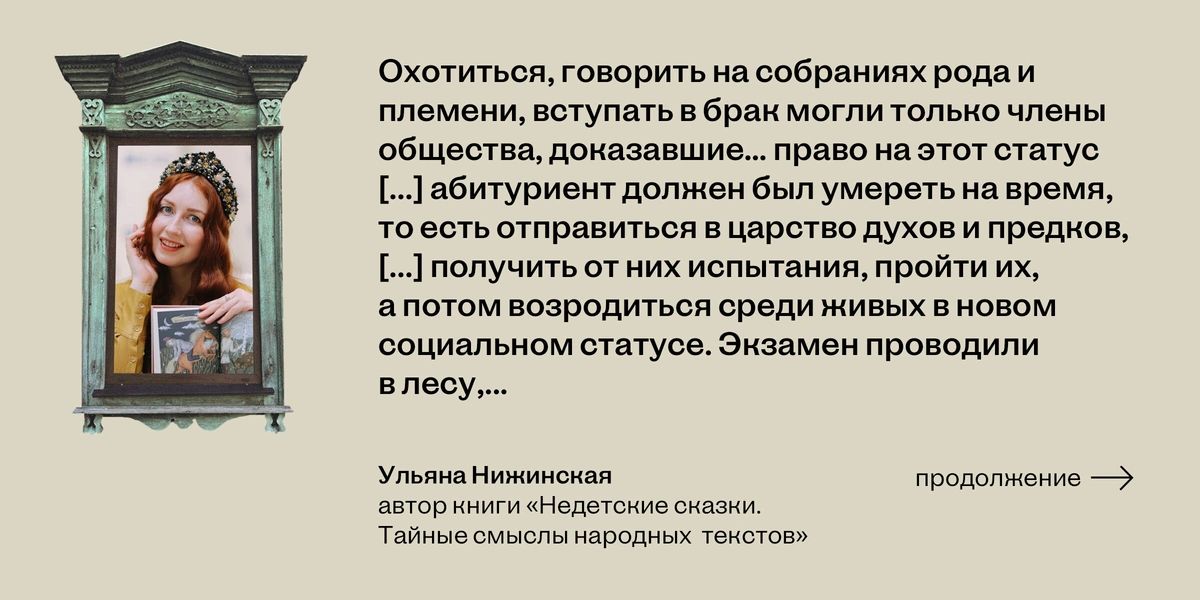

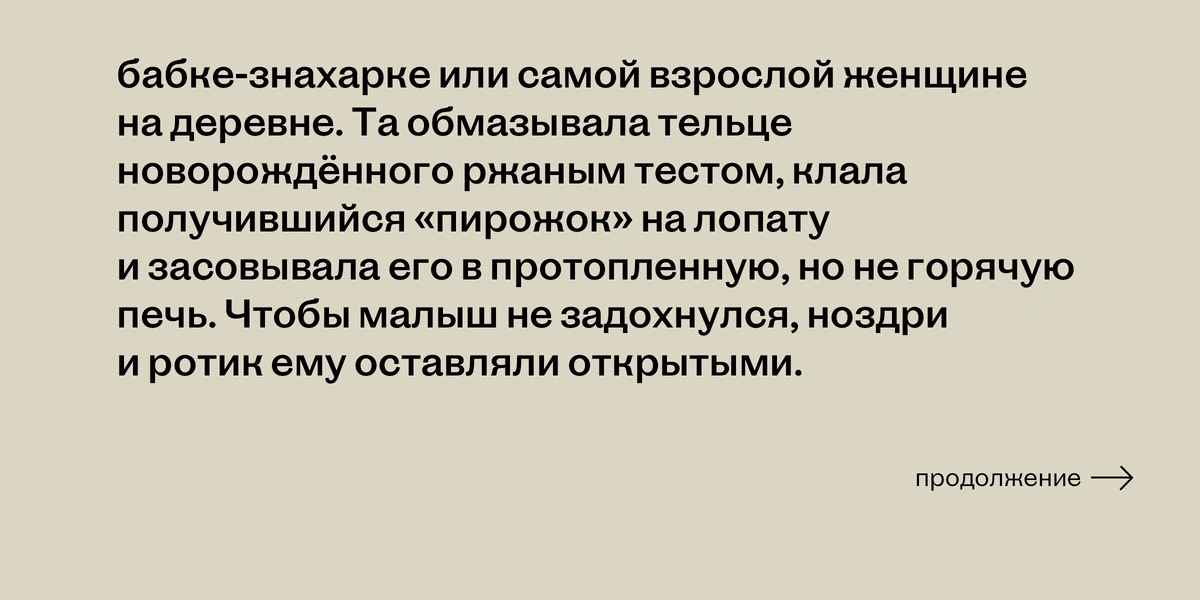

А сказки и их герои — не что иное, как закодированные древние инструкции о проведении подобных обрядов, уверена исследователь фольклора Ульяна Нижинская.

Как еда была связана со всеми этапами и сферами жизни человека, что и зачем предстаёт в волшебных историях, она рассказывает в книге «Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов»:

Кажется, с этим всё понятно: жарила Яга Ивашек да Лутошек чисто символически, помогая мальчишкам «переродиться» в мужчин — полноправных членов общины, охотников, работников и продолжателей рода. А чем всё-таки кормила заезжих царевичей?

Блин да пирог, поверх каши горшок

В некоторых славянских сказках жилище Яги покрыто блином или подпёрто пирогом. В других — из блинов построены небесные избы, Солнце печёт на себе блины для гостя, волшебные жерновки, добытые стариком из горы , мелют «блин да пирог, поверх каши горшок»… Блюда, связанные с миром предков .

И хотя сказки напрямую не говорят, что именно ел герой у бабушки, с большой долей вероятности это могла быть та же пища, что и сейчас является ритуальной. С блинами и пирогами до сих пор связано много поверий: например, положить горячий блин у окна — «для родителей», поминальный пирог — обязательно закрытый… Так что любовью к блинам и их разнообразием, мы в какой-то мере обязаны Яге и коллективной памяти — сказкам. А что мы знаем о русской кухне из письменных источников — какая она ?

«Судить о русской кухне как о целостном и самобытном явлении можно с XVI–XVII веков. Её базовые принципы совпадали с общеевропейскими, азиатское влияние, вопреки популярному мнению, было ничтожным. В этот период стало проявляться и своеобразие русской поварни. Например, в отличие от Западной Европы, главным хлебным злаком в России была рожь, а не пшеница, что значительно влияло на вкусовую палитру. Другая отличительная черта — обилие пресноводной рыбы, использование икры и рыбных субпродуктов (сказывалось наличие множества рек, а также большое количество постных и полупостных дней). Характерным было и остаётся широкое употребление грибов (груздей, рыжиков, боровиков).

Овощи и другие плоды, ягоды и даже травы использовались в основном в солёном виде; похлёбки с соленьями и подача солений к жаркому были нетипичными для европейской кулинарии. В XVI–XVII веках определилась характерная для русской кухни кисло-солёная вкусовая доминанта. Пироги, включая такие пограничные кушанья, как тельно́е, и каши, в особенности рыбные кашки, также выделяли русскую кухню из общего ряда.

И, конечно, большое влияние на технологии приготовления и вкус оказала русская печь: только её конструкция могла обеспечить томление — медленное и бережное приготовление пищи при постепенно ниспадающей температуре».

Откуда текут молочные реки

Проходили испытания у Яги и девушки. Причём сказки, повествующие о женской инициации, такие как «Морозко», «Гуси-лебеди», «Баба-яга и Василиса Прекрасная», считают самыми древними — времён матриархата . И во всех этих сказках мы тоже непременно встретим ритуальную еду.

Печка с пирожками, яблоня, молочная речка с кисельными берегами помогли легкомысленной девчонке достичь того света и спасти брата — иными словами, повзрослеть. Но почему именно они стали волшебными помощниками?

Если помнить, что сказки — это описание инициации, то сюжет становится понятен. Сначала девочка делает всё неправильно — и пирожки ей не пшеничные, и яблоки кислые, и кисель без сливок… А потом, побывав у Яги, исправляет ошибки — ест и благодарит. Начнём пробовать, пожалуй, от речки.

Кисель, как известно, издавна считается поминальной едо, а для предков ставили на стол всё лучшее. Причём это одно из древнейших блюд, и со времен Яги вплоть до XX века оно было совсем не таким, каким мы привыкли его видеть сейчас. Во-первых, готовили его из овса, пшеницы или гороха, во-вторых, оно было несладким, кисловатым (отсюда и «кисель»), в-третьих, густым, желеобразным — его можно было резать кусками, поливая маслом или молоком.

Молоко также имело магический смысл: первая еда человека, связывавшая поколения , Млечный путь на небе, небесные коровы-облака и их живительное молоко-дождь… Молочная речка с кисельными берегами — дорога и принадлежность «того света», где самая вкусная, священная еда — без забот и сколько душе угодно.

Яблоня в этой истории тоже появляется неспроста. В сказках встречаем яблоки и молодильные, и отравленные, и судьбоносные — «кто из девушек мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт». А в повседневной жизни, сопровождавшейся обрядами, яблоки на здоровье подносили молодожёнам, родильницам, детям; девиц сравнивали с яблочками наливными, из этих плодов сооружали «невестино дерево» — оберег на счастливую и богатую семейную жизнь.

И, наконец, печка. Интересно, что перспективы попасть в неё встречаются в сказке дважды — матушка-печка с пирожками и страшная печь в избе Яги.

Поумневшая девочка и сама пробует ритуальную еду, и братца кормит — так сказка показывает, что дети готовы стать взрослыми. Так что прежде чем надкусить яблоко или выпить стакан молока, на секунду задумайтесь — вы держите в руках символы тысячелетней культуры и теперь знаете о них чуточку больше.

Печка-матушка: как старое кормит новым

Жаль, что один из этих древних символов — русская печь — чуть не ушёл в небытие. Ведь именно она определяла вкус русской кухни, который на волне тренда пытаются возродить историки и современные кулинары.

Что всё-таки стоит за нынешним интересом к традиционной кухне? С этим и другими вопросами отправились к историку кулинарии Максиму Марусенкову и шеф-повару ресторана «Ухват» Антону Истратову.

«Интерес современных рестораторов к традиционной кухне можно только приветствовать. При этом важно понимать, что в абсолютном большинстве случаев речь не о возрождении традиций, а об игре с ними. Иногда в результате этой игры рождаются действительно удачные блюда, двигающие русскую поварню вперёд. Скажем, в историю кулинарии можно уже сейчас вписывать эволюцию пожарской котлеты — классический рецепт второй половины ХІХ века был уже в наше время дополнен “пожарской котлетой А. Махова” и “пожарской котлетой А. Казакова”, много удачных интерпретаций классики предложил шеф-повар московской “Матрёшки” Влад Пискунов.

Однако в целом современный ресторан — и в особенности современный российский ресторан — не про традиции, а про новации. Задача сохранения классических блюд успешнее решается в менее требовательном формате кафе или кулинарии — здесь хорошим примером будет новосибирский магазин русской кухни “Добрянка” с бренд-шефом Максимом Сырниковым. Серьёзная работа с историческим наследием и вовсе требует клубного формата вроде петербургского Cookery Lost Club под началом Даниила Ведерникова или московского “Товарищества с кулинарной ответственностью” под началом Дмитрия Журавлёва.

Но вообще любая национальная кулинарная традиция живёт не в ресторанах, а на домашних кухнях. Если вам интересна классическая русская кухня, рекомендую, во-первых, обзавестись “Практическими основами кулинарного искусства” Пелагеи Александровой-Игнатьевой — по-прежнему нашим лучшим кулинарным учебником. А во-вторых, подписаться в VK на “Хроники русской кухни” Д. Журавлёва. В обоих случаях вы найдёте большое количество проверенных и подробных рецептов, блюда по многим из которых получатся даже с первого раза».

«Для нас традиционная кулинария, скорее, источник идей. Парадокс, но в Москве ресторанов русской кухни довольно мало, поэтому говорить о моде сложно. Мы же искренне верим: нужно чтить и уважать свои традиции. Отсюда и желание черпать из них вдохновение для новых блюд. Отсюда и наши три дровяные печи: немногие ведь вдаются в подробности, но русская кухня — это не про блюда, а про методы приготовления. Мы хотели максимально точно повторять старинные техники длительного томления, выпекания хлеба и приготовления других блюд с дымком. Печки-кормилицы не подвели: в 2022 году концепт отметил гид MICHELIN».

Ещё вопрос, который возникает при словах «традиционная кухня», — можно ли сейчас в точности реконструировать старинные блюда и понравился ли современникам их вкус? Подходить к забытой еде, как к музейному артефакту, или дать ей новую, современную жизнь?

Максим Марусенков, историк кулинарии:

«В теории реконструировать можно блюда любой эпохи, но чем дальше вглубь времен, тем меньше точности. Главная проблема реконструкторов — кардинально изменившийся набор, состав и качество современных продуктов. Скажем, до наших дней не уцелел ни один исторический сорт белокочанной капусты: уже не получится заквасить сабуровку или коломенку, а затем приготовить из неё в печи исторические щи. Та же проблема с правильно засоленными огурцами старых сортов; московскими калачами и сайками из особой, крупитчатой пшеничной муки и — непременно — мытищинской воды; даже с яблочной пастилой — для её приготовления понадобится достаточное количество хорошей антоновки, русская печь, качественный натуральный мёд и много часов утомительного ручного труда. Разумеется, так заморачиваться мало кто хочет, поэтому в результате получается “то, да не то”. Новоиспечённые реконструкторы быстро охладевают к процессу, уверив себя и окружающих, что наши предки слаще морковки ничего не едали».

Антон Истратов, шеф-повар ресторана «Ухват»:

«Аутентичная русская кухня — такая, какой её знали наши предки, — сегодня многим на вкус могла бы показаться очень специфичной, и дело совсем не в мастерстве поваров. То, что в прошлые века находили вкусным, современного человека может очень удивить, да и продукты за последние пару сотен лет сильно поменяли вкус благодаря усилиям селекционеров.

Но мы придерживаемся примерно одной стратегии: сначала пробуем приготовить блюдо в оригинальном исполнении. Если же вкус оказывается слишком своеобразным, изначальный рецепт приходится адаптировать. Но вместе с тем мы стремимся сохранить его философию и акценты. В меню такую еду собрали в особый полноценный раздел — «Старорусские блюда», где ещё и знакомим гостей с их историей. В каждом есть что-то, что помогает приоткрыть одну из граней русской кухни».

А что вы думаете по поводу возрождения традиционных народных кухонь — хотелось бы узнать больше о блюдах, пробовать их в кафе и ресторанах, готовить самим? Ищете ли вы кулинарные специалитеты во время путешествий? Поделитесь историями и находками в комментариях.